ビル管理士試験に挑戦しようと過去問を開いて、あまりの量の多さに驚いていませんか?

残念ながら昨年挑戦して不合格だった方。何の科目の勉強が不足していたか認識できていますか?

ビル管理士試験の難しいところは、

・180問、幅広い分野から出題されるため様々な知識を問われる

・年に1度しか試験日がない

・合格基準がやや厳しい

そのため、勉強方法にも一工夫が必要な国家資格です。

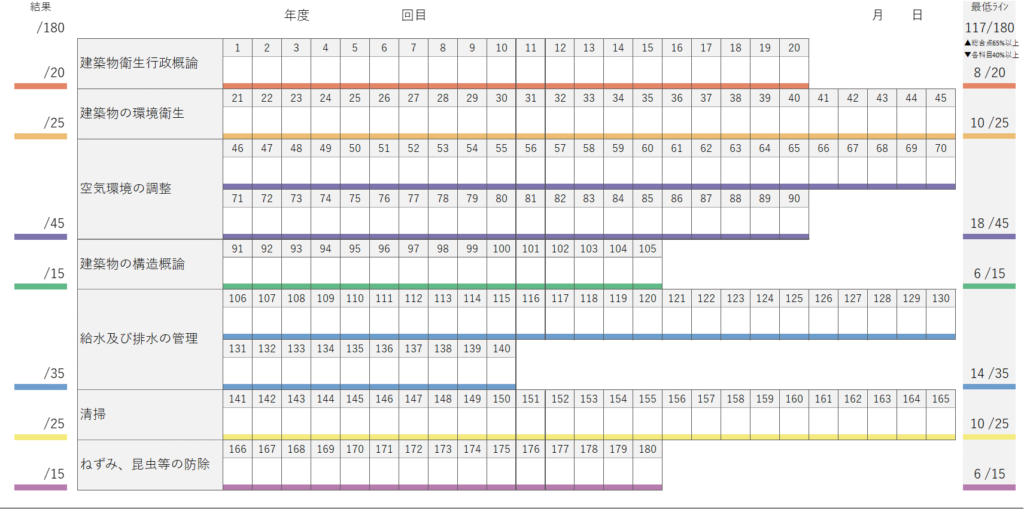

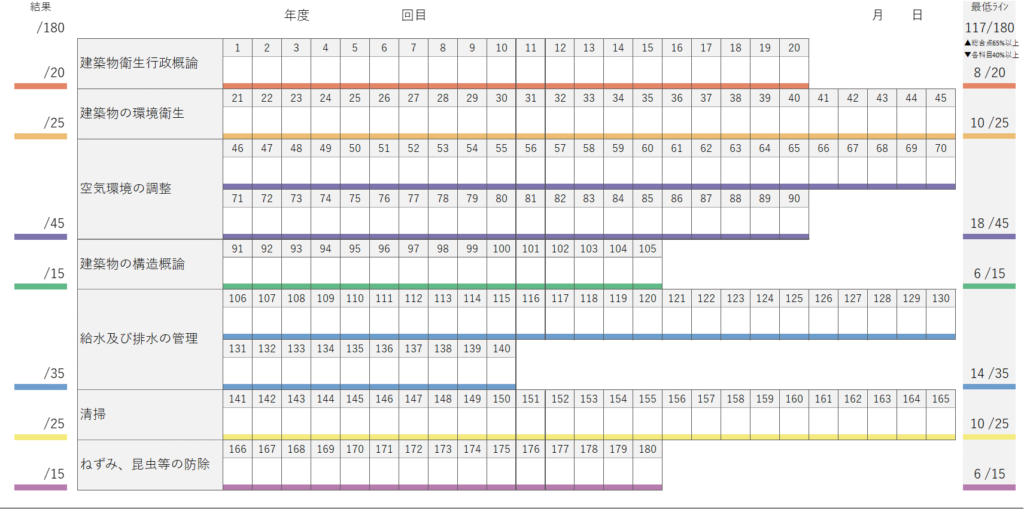

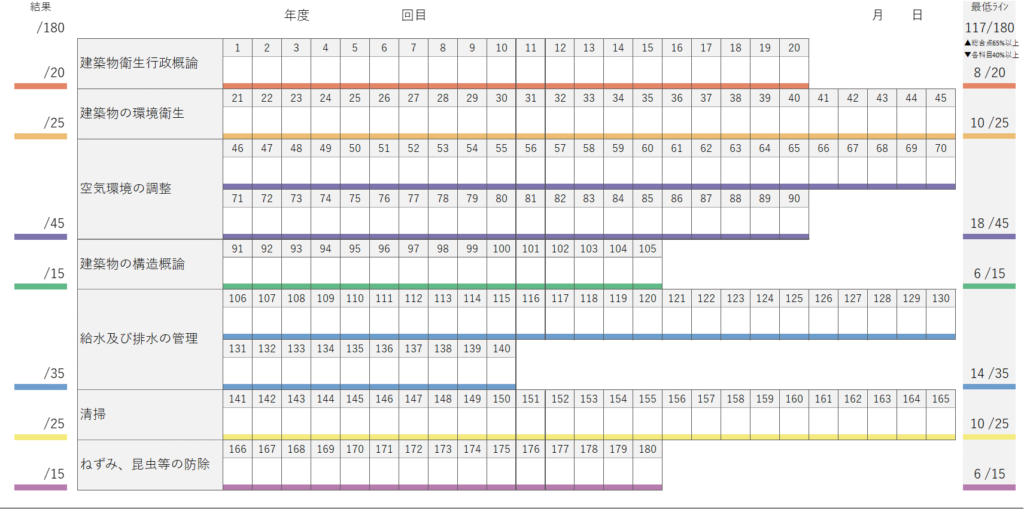

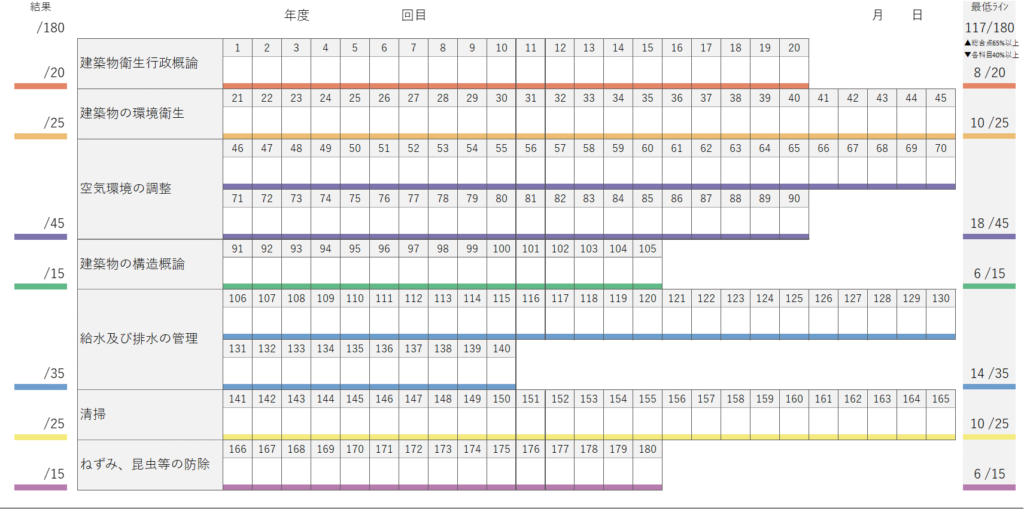

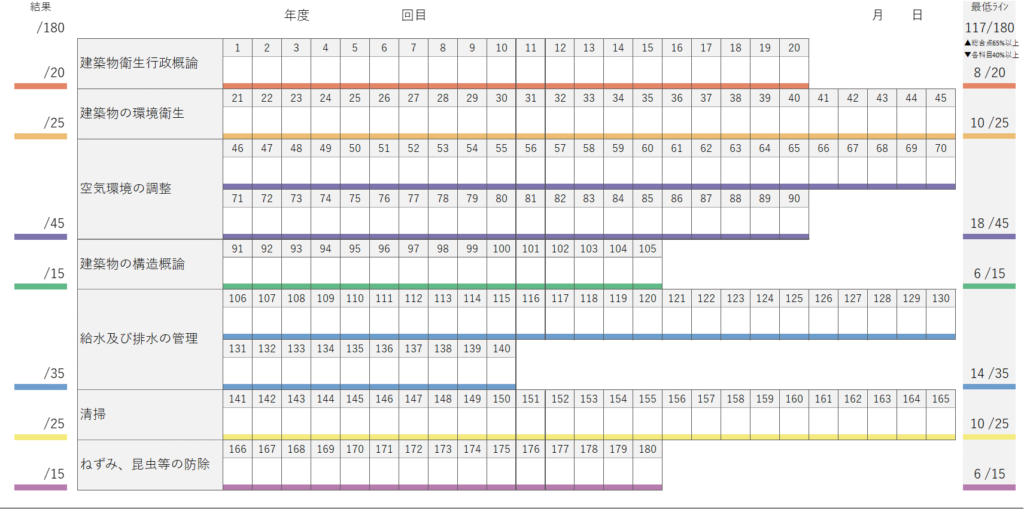

そこで本記事は、ビル管理士試験対策には必須である過去問の反復の効率が上がる、成長を実感しやすい解答用紙を紹介します。

おすすめの解答用紙をすぐ見たい方はこちら。

うまく活用して、10月受験まで一緒に力を伸ばしていきましょう!

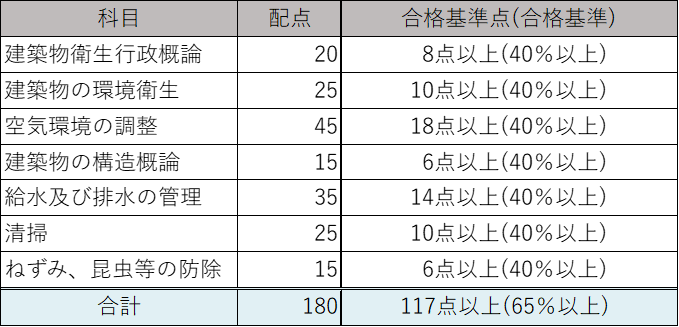

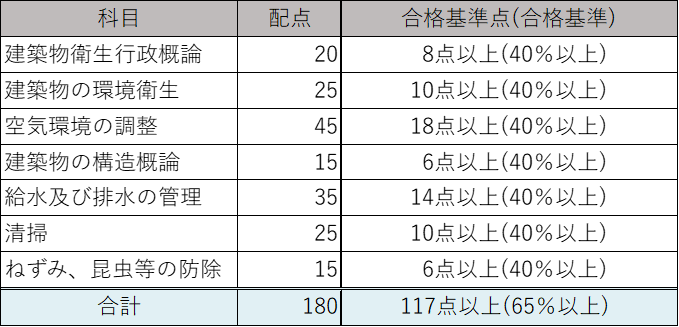

- ビル管理士試験の合格基準

- おすすめしたい解答用紙

合格したければ2つの基準を超えなければならない

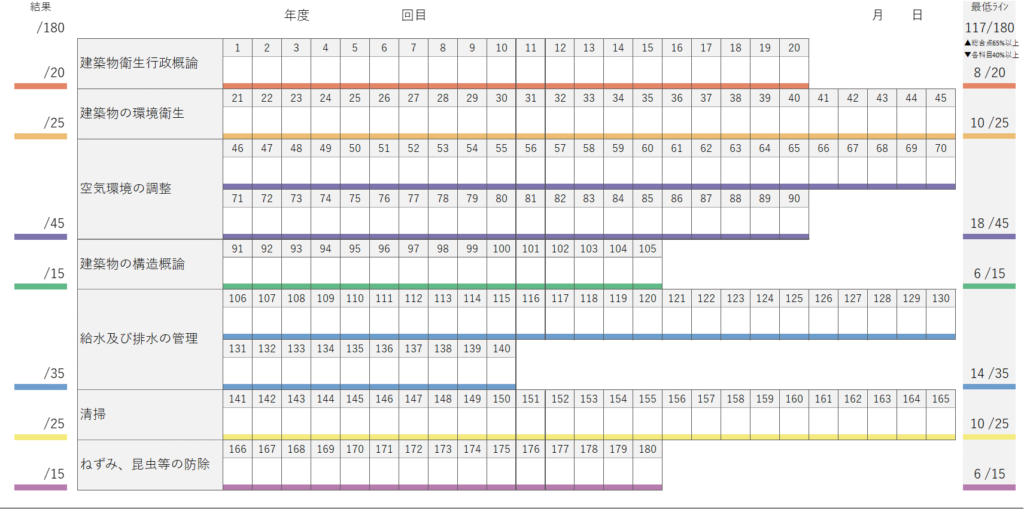

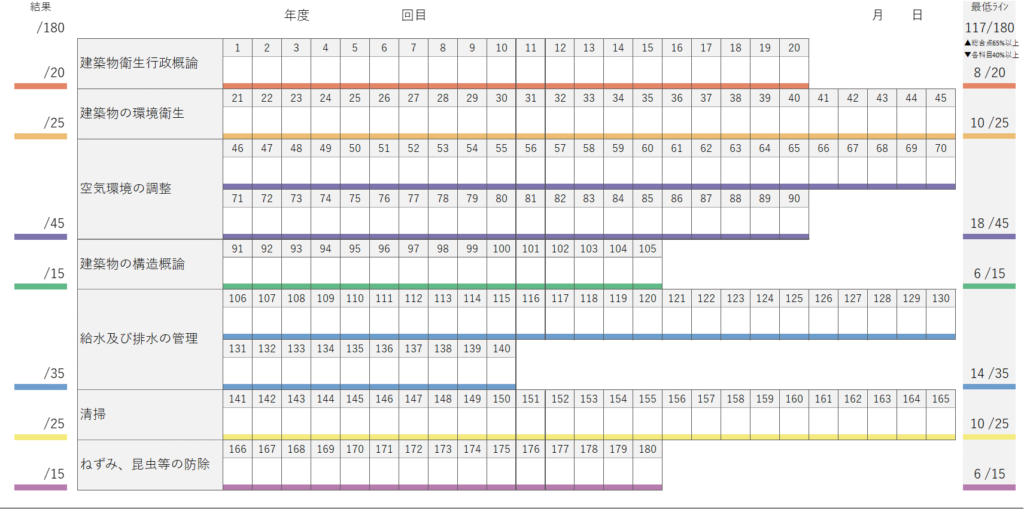

総合点と、科目ごとの合格ラインを超えていなければ合格にならないのがビル管理士試験。

合格発表時に点数は公表されますが、ここ10年基準点は変わっていないため、毎年示されている合格ラインを目安にしておきましょう。

では具体的な基準を説明していきます。

①各科目ごとの得点が満点数の40%以上

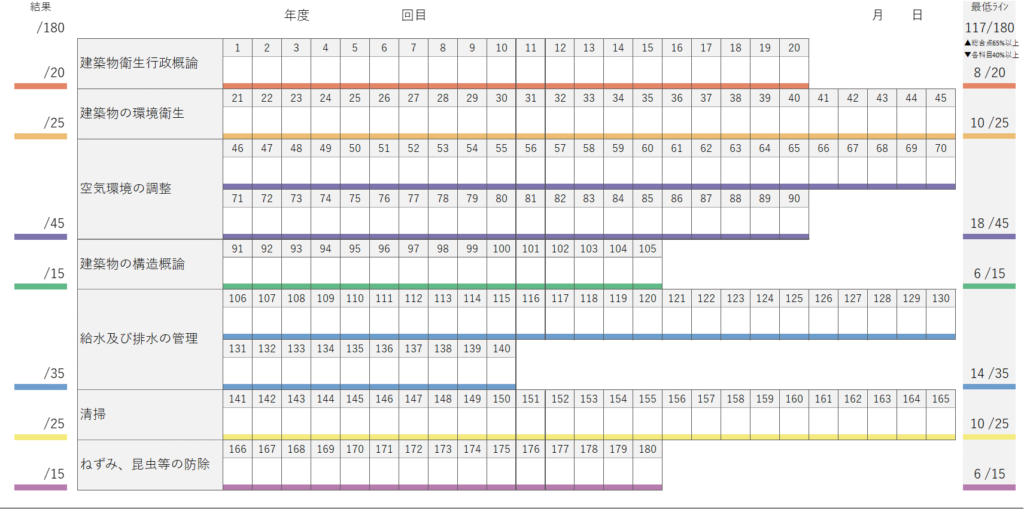

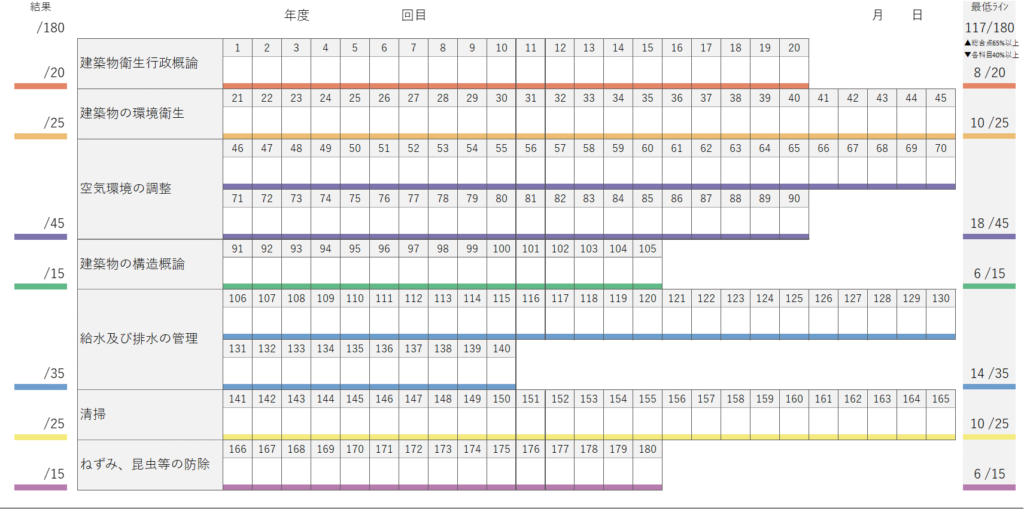

ビル管理士の試験は、大きく7科目から出題されます。

科目ごとに出題数は異なるので、何点以上という点数は各科目で異なりますが、全ての科目、それぞれ満点数の40%以上取る必要があります。

つまり、1科目でも40%を下回れば、たとえ他が満点であっても不合格となります。

しっかり勉強しておけば4割くらいは余裕と思うかもしれませんが、「建築物の構造概論」と「ねずみ、昆虫等の防除」については15問しか出題されないため、10点落とすとアウトです。

出題範囲が広く、ここ最近は過去問を解いているだけでは解けない問題も出題されている科目のため、注意が必要です。

②全科目の総合得点が満点数の65%以上

ビル管理士試験は、180問出題されます。

その65%なので、117問以上取れれば合格です。

点数にすると、63問も間違えられると思うのですが、これが意外と難しい。

60%くらいは取れるのですが、あとの5%の底上げが大変でした。

出題範囲が広く、各科目まんべんなく押さえていかなければいけないのが、この試験の難易度だと思います。

各科目の配点も異なるので、日頃から合格基準を意識することが大切です。

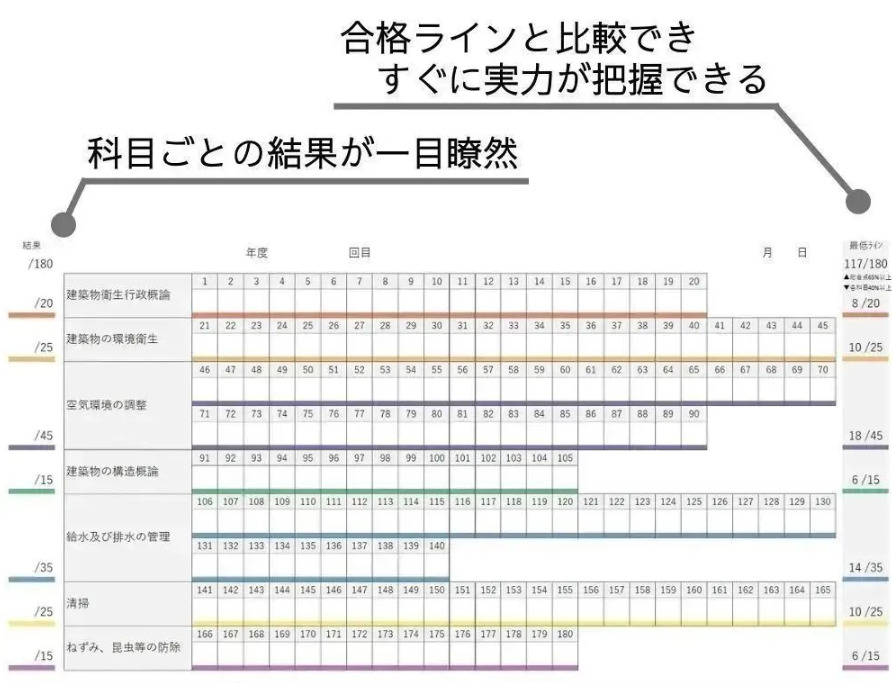

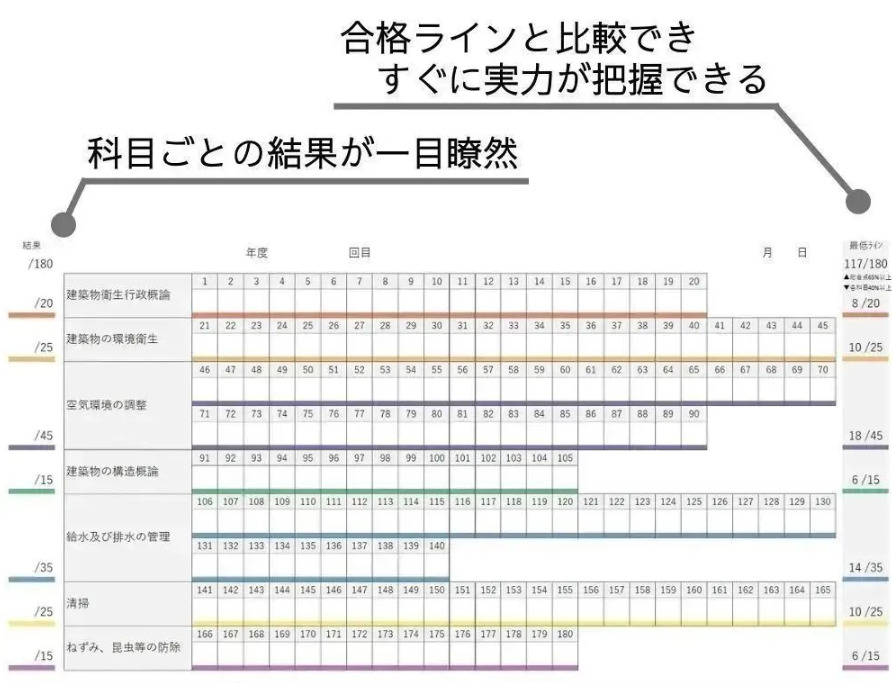

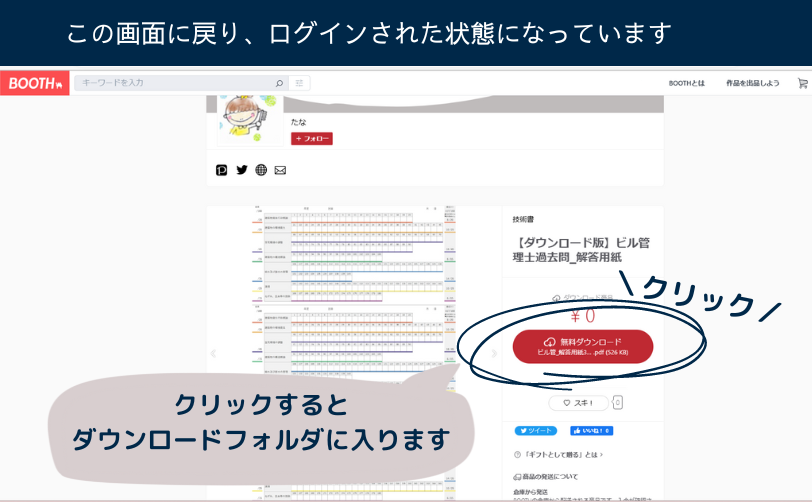

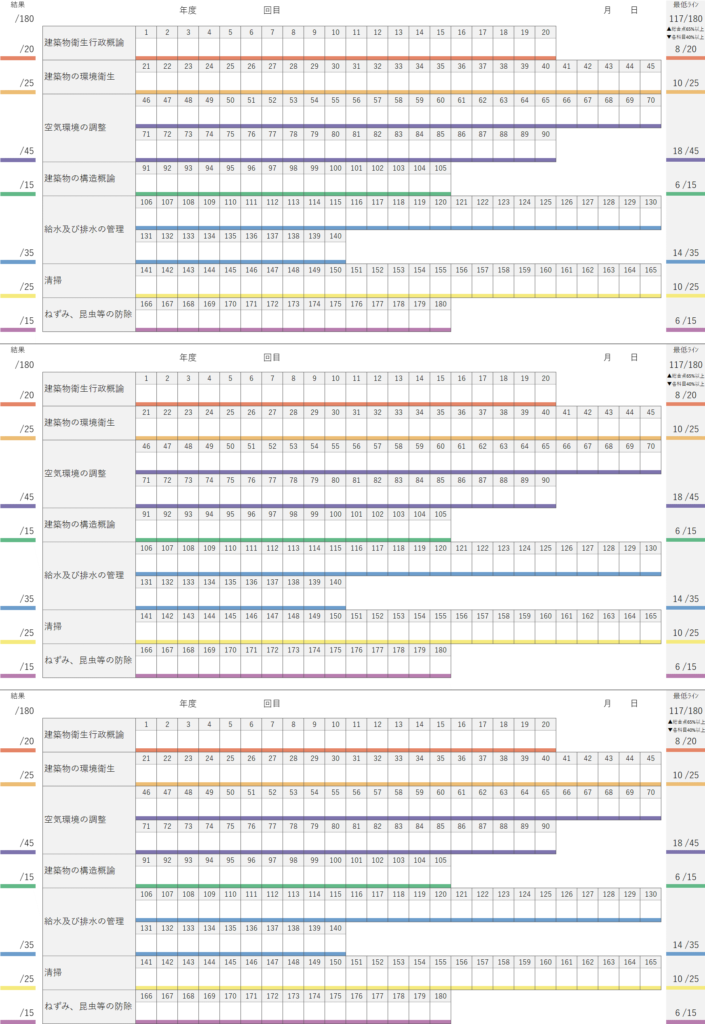

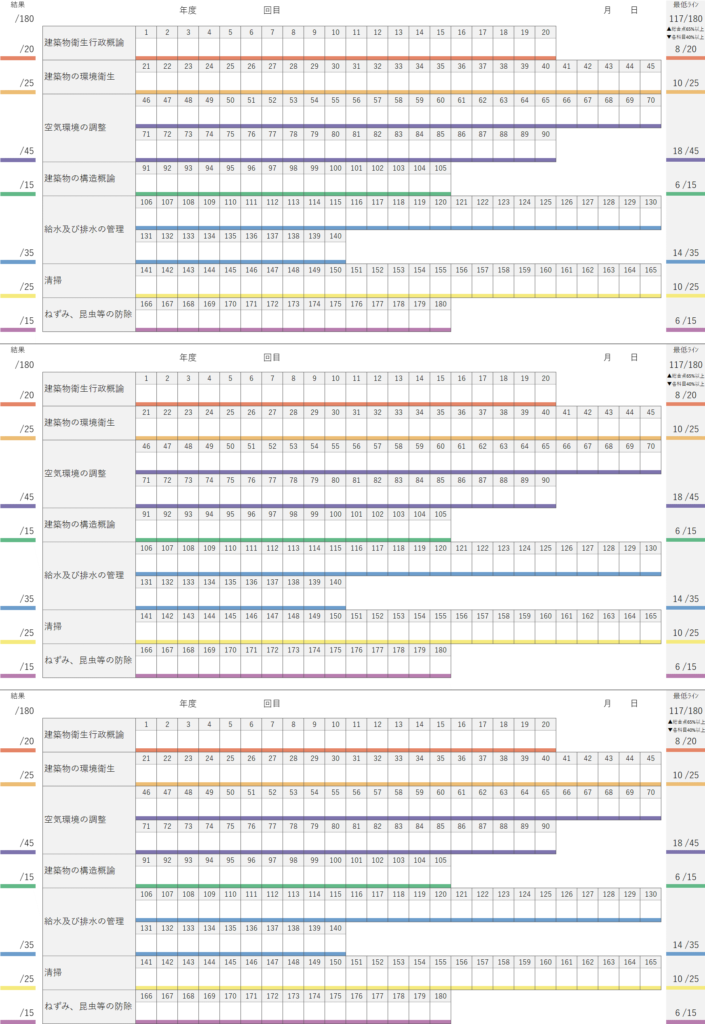

おすすめしたい解答用紙とは

先ほど、合格基準点が各科目異なることは説明しましたが、この科目は何点とらなければならない、という点数を7科目全て言えますか?

紹介する解答用紙を活用すれば、

・合格基準と実力を比較しながら過去問が解ける

・全体かつ科目のボリュームを把握しながら解ける

というメリットがあります。すぐにダウンロードしたい方はこちら。

勉強していくうえで、上記2つがなぜ大切か、詳しく説明していきます。

合格基準と実力を比較しながら過去問が解ける

なぜ、実力の見える化が必要かというと、あなたも、仕事や家事育児をしながら、毎日忙しいなか資格勉強に挑戦しますよね。

そのため、1日で180問(1年分の過去問)を解ける方は少ないと思います。

毎日少しずつ過去問を解いていくと、なんとなく数はこなしているけれど、自分の実力が見えにくいという状態になりやすいのです。

そうすると、できていない部分も把握できず、『ただ解いただけ』で数か月過ごすことになり、いざ180問解いた時、思っていた以上に点数が取れない事態に陥ります。

ビル管理士の試験は、過去問と全く同じ問題は出ません。

そのため、科目全体でどの程度できているのか、全体で合格ラインにたっているのか、必ず科目が終わるごと、年度が終わるごとに振り返る必要があります。

そして、苦手な部分を見つけては、個別で対策していく。

これをしなければ、私の1回目のように、時間はかけたけれど受からない事態になります。泣

6割は取れるけれど、あと5%が取れないという悲しい経験をしたので、本当に、ただ解くだけの状態は避けてほしいです。

全体かつ科目のボリュームを把握しながら解ける

180問という量の過去問を解いていると、この科目があと何問なのか、わからなくなることありませんか。

さらに、水質基準のように、様々な科目にまたがって出題される分野もあり、全体や科目を意識せずに解いていると、最終的に覚える内容の科目が混乱し、記憶があいまいになる危険があります。

私の場合、「この問題、環境衛生で出てきたっけ?給排水だっけ?」と混乱し、せっかく覚えた内容がきちんと定着せず、時間をかけたにも関わらず、もったいない勉強時間を過ごしてしまいました。

しっかりと解いている科目を意識することで、記憶も定着しやすく、試験本番で、勉強した実力を100%発揮することができます。

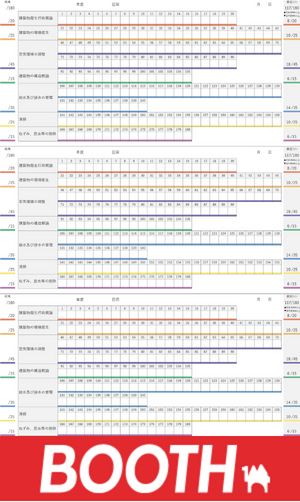

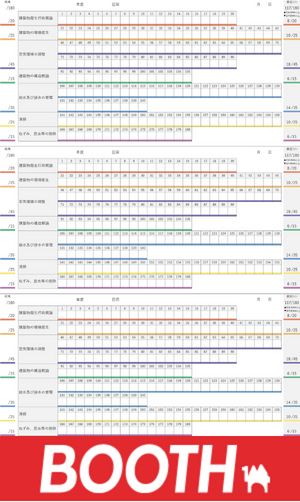

せっかく勉強するなら、実力を把握しやすく、苦手な分野を洗い出し、効率よくビル管理士試験の過去問反復ができる解答用紙を用意しました。

使い方

合格のためには、過去問を反復するに限るのですが、最初のころは、1問解くのにも時間がかかり、なかなか進まず焦るかもしれません。

毎日ちょっとずつ解いて、数日かけてやっと1科目終わるという状況ではないでしょうか。

それでも、1科目が終わるごとに採点した結果を書き、現状を見える化していきましょう。

→例えば行政概論20問を解いたら、20問中何問正解だったか、〇/20の部分に正解数を書きます。

→結果の〇/180の部分に、自分の総合点を書きます。

→まずは各科目の40%を超えているか、そして総合点が届いているかチェックしましょう。

私は解いていると答えが気になって・・・4、5問しては採点する、を繰り返して、科目全部を解いたら、STEP①を実施していました。

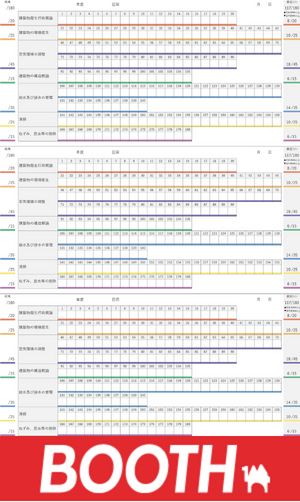

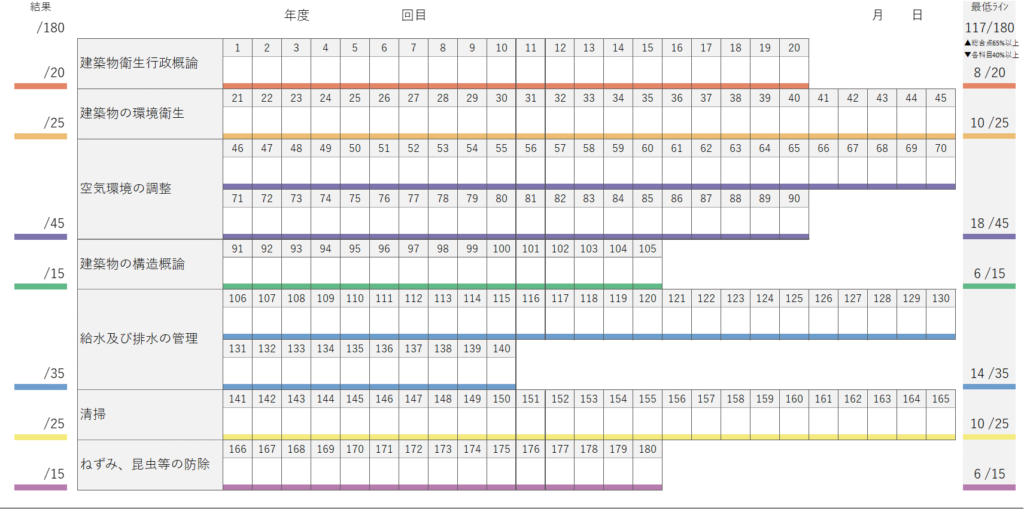

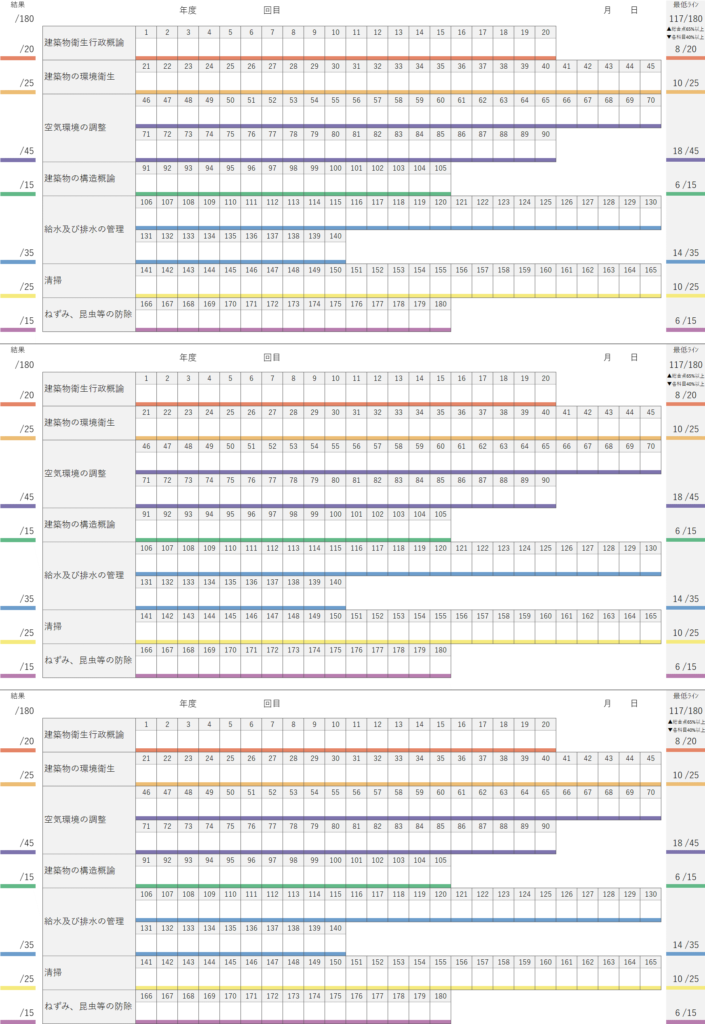

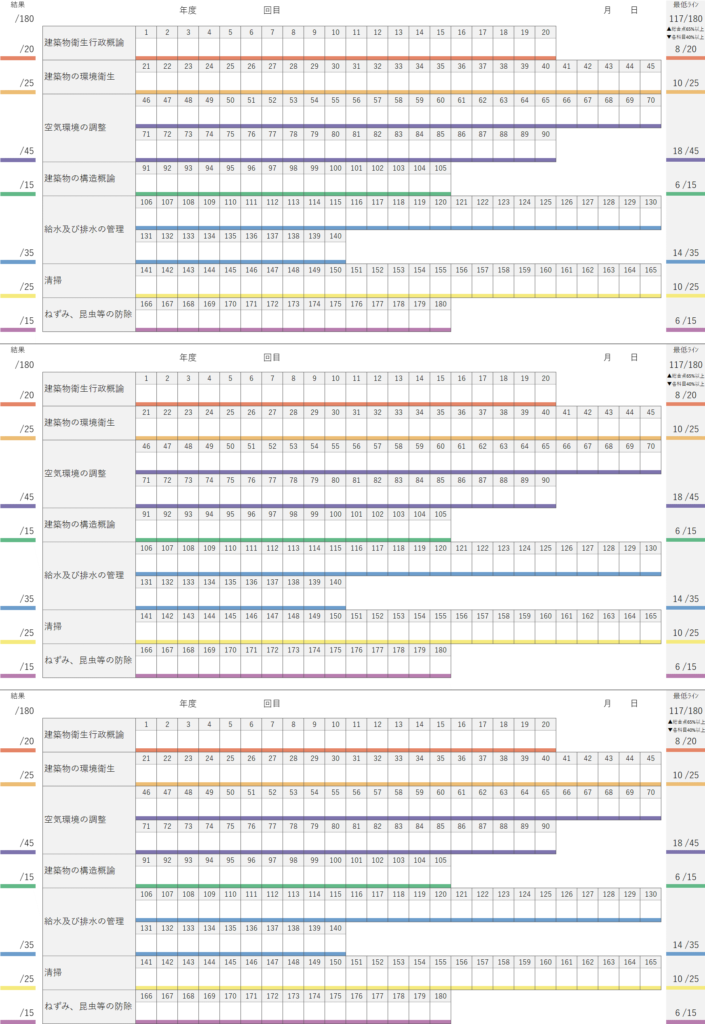

さらに勉強の効率UP!3年分解ける、解答用紙の活用方法

ビル管理士の勉強の基本は、過去問の反復といいましたが、毎年同じ問い方、内容がそのままでは出題されません。

そのため、最低でも4、5年分の過去問を解かなければ、確実な合格にはたどりつかないのです。

「2022年度のこの科目は解けているけど、2021年度はつまずいているな」と数年分の過去問を解いた後には、自分の力を振り返ることが有効です。

私がおすすめする勉強方法を、より効率よくするためには、3年分の解答用紙が並んだものがあると便利でした。

便利だと思った解答用紙を紹介します。

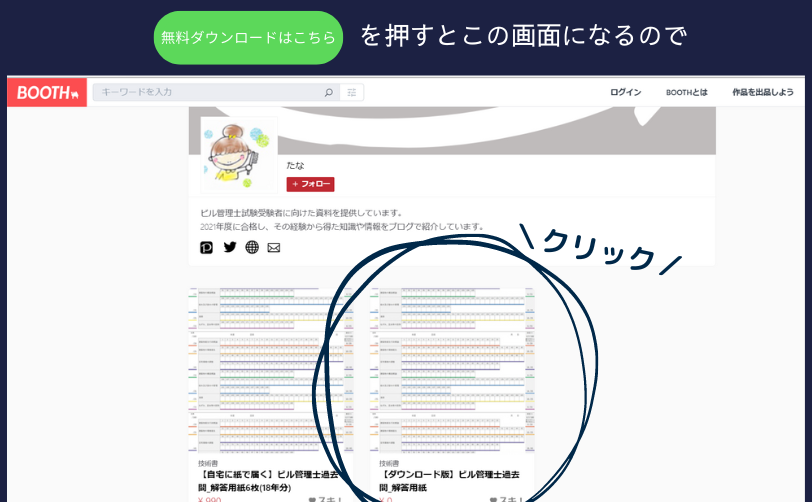

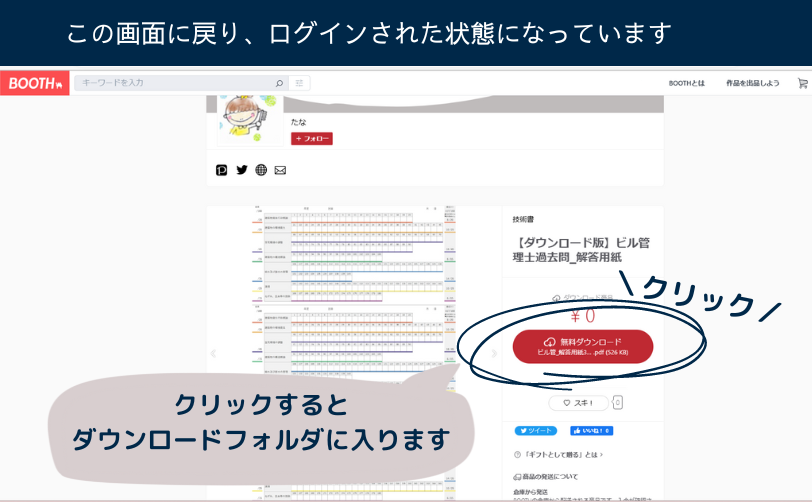

効率アップ解答用紙:ダウンロード版

私は効率をあげるための解答用紙を手作りましたが、今年挑戦するあなたには、作成する時間があれば勉強してほしいので・・・

今なら無料配布します。

ダウンロードに必要なログイン登録も3分もあればできるので、ぜひ無料ダウンロードしてみてください!

勉強の効率をあげて、最短で合格しましょう。

ダウンロードはめんどう、手元にすぐ欲しいという方はこちら。

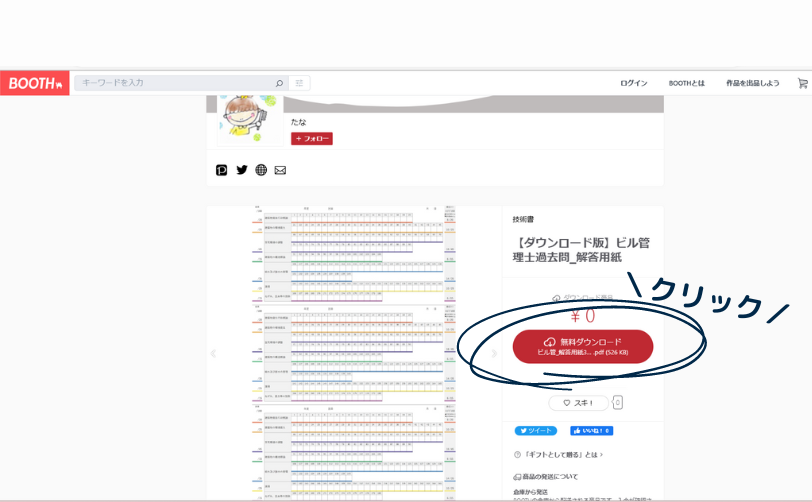

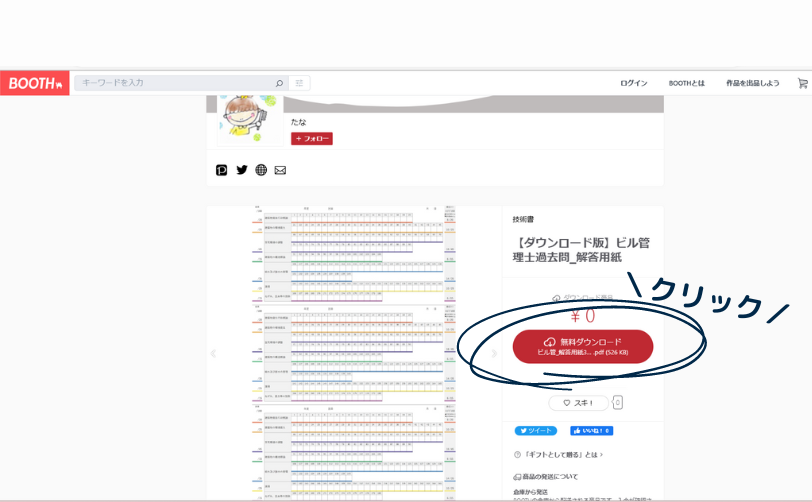

期間限定で、簡単無料ダウンロード

\BOOTH たな学メモ専用サイトへ/

BOOTHとは、創作物が集まるマーケットプレイスで、物販だけでなくデジタルコンテンツも登録できるので、解答用紙PDFを公開しています。

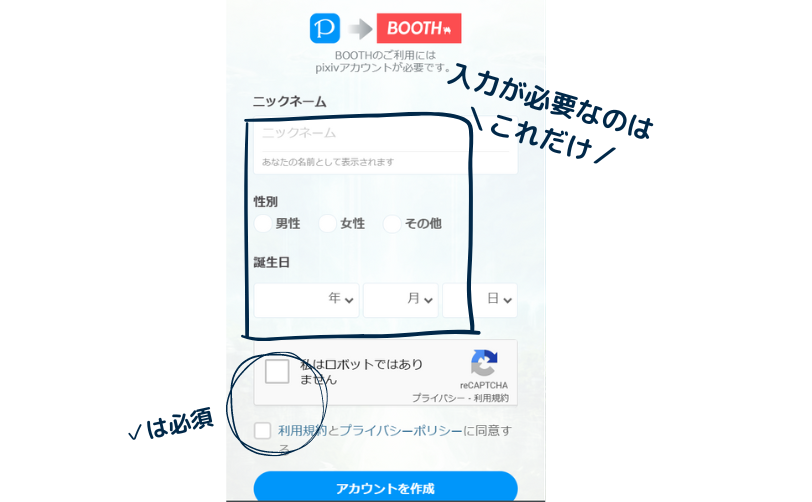

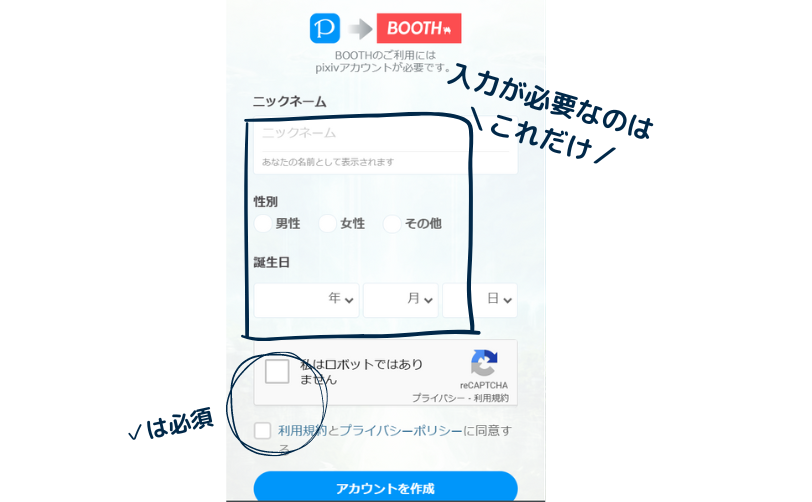

【必要時間3分】BOOTH 簡単ログインSTEP

・アドレス(アカウント連携でも可)と、パスワードを設定

・ニックネーム、性別、誕生日だけ

無料公開をしている今のうちに、ダウンロードしておいてくださいね!

効率アップ解答用紙:自宅に紙で届く版

正直、ダウンロードしても、印刷するのがめんどくさい!

勉強する気持ちになっている今すぐ、手元にほしい!

というあなた。

勉強するあなたに、最大限お役に立ちたくて。

配送料がかかるので有料にはなりますが、印刷する手間が不要のものをご用意。

すぐに使える状態で届くので、やる気のある今こそ、活用して勉強を始めましょう。

自宅に届くからすぐに勉強が始められる

- メルカリ登録者なら簡単購入

- 配送版なら面倒な印刷不要

- 9年分の解答用紙が自宅に届くから、すぐ勉強に取りかかれる

- 匿名配送対応で安心

\メルカリShops たな学メモ専用サイトへ/

まとめ

ほとんどの方が、ノートや適当な紙に過去問の答えを書いていると思います。

それ、もったいない勉強方法になっていませんか?

・180問ひたすら解いて、自分ができていない科目が何なのか、わからなくなった。

・何の科目をやっているか意識していない。

せっかく勉強しているのに、このような状態になるのは避けてください!

しっかり勉強して受験するなら、効率よく、実力をあげていきましょう。

・合格基準と実力を比較しながら過去問が解ける

・全体かつ科目のボリュームを把握しながら解ける

理想の過去問反復が可能になるのが、紹介した解答用紙です。

是非活用して、一緒に合格を目指しましょう!

期間限定で、簡単無料ダウンロード

- 3分で登録完了

- 登録さえすれば、あとはダウンロードするだけ

\BOOTH たな学メモ専用サイトへ/

自宅に届くからすぐに勉強が始められる

- メルカリ登録者なら簡単購入

- 配送版なら面倒な印刷不要

- 9年分の解答用紙が自宅に届くから、すぐ勉強に取りかかれる

- 匿名配送対応で安心

\メルカリShops たな学メモ専用サイトへ/

コメント